2025年7月7日,西安培华学院“枞”心“培”伴支教小队赴陕西省安康市枞岭村开展暑期三下乡。团队围绕防汛走访、文化溯源、教育帮扶三大主题,深入基层一线、助力乡村教育振兴。

7月8日,他们冒雨入户,不仅是在排查防汛隐患、筑牢安全防线,更是在用脚步丈量乡村教育的真实需求——积水路段的不便、夜间照明的缺失,是民生痛点的具象;家长对课外辅导资源的期盼,是教育公平诉求的缩影。

这不是简单的走访调研,而是一场“向下扎根”的行动。支教者的初心,早已超越了课堂教学的边界,延伸至对孩子们成长环境的全方位守护,对乡村发展痛点的深度关切。

雨打湿了衣衫,却浇不灭那份热忱;路泥泞了脚步,却走实了服务的初心。他们的行动让教育的温度与民生的厚度,在雨幕中交织成最动人的风景,也为乡村振兴的蓝图,添上了一笔充满温情的注脚。

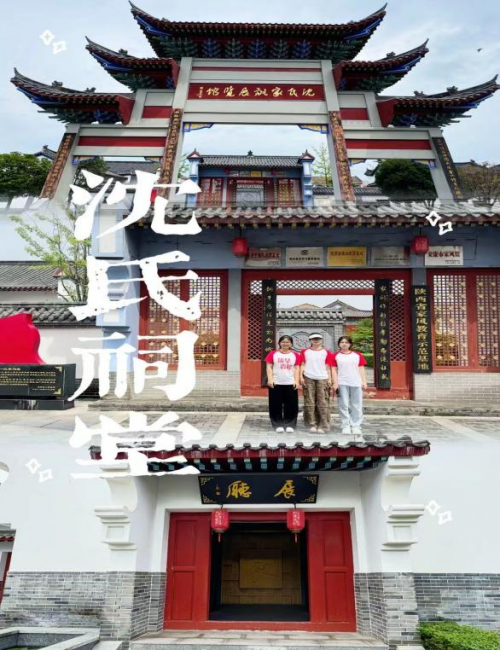

7月9日,枞心培伴支教小队走进枞岭村沈氏家训馆与村史馆,沈氏家训馆内,“孝亲、诚信、耕读”的族训字样清晰可见,字里行间传递着当地世代相传的处世之道与家风密码;村史馆中,锈迹斑斑的犁头见证着枞岭人弯腰深耕的岁月,散发着麦香的炕炕馍则承载着一辈辈人在贫瘠中酿出生活甜的智慧。这些带着土地温度的文字与物件,让“枞”心“培”伴支教小队对“走进孩子世界”有了新的理解:真正贴近孩子,需先俯身触摸这片土地的文化肌理——这是刻在当地人基因里的精神密码。

此次参观让团队深刻认识到,教育不能脱离当地文化土壤。据介绍,接下来,团队计划将“孝亲、诚信、耕读”的精神与艰苦奋斗的本地故事融入教学,引导孩子们从家训与老物件中读懂家乡的精神内核,再鼓励他们用自己的方式续写枞岭故事,让当地文化血脉在新一代中持续传承。

7月7日至10日,“枞”心“培”伴支教小队在乡村课堂推出文化传承、心理建设、实践教育三维课程体系,通过多样化教学形式,为当地儿童搭建起全面成长的平台。

语文文化传承课上,跟着古诗游乡土,团队将古典诗词教学与在地文化相结合。学生们在《悯农》中体会农耕艰辛,走访田间创作“新田园诗”,展现文学与乡土的碰撞,逐步建立文化认同。

“文心疗愈”通过“情绪盒子”情绪温度计”等互动形式展开。孩子们将喜怒哀乐写在纸条上投入“盒子”,用彩笔在“温度计”上标注情绪强度,在轻松的游戏中学会表达感受。“原来委屈可以说出来,开心值得分享”,帮助他们建立稳定的情绪表达系统。

实践教育课聚焦非遗传承与现代美育融合,非遗剪纸课让传统与创意在孩童指尖绽放,教师手把手示范传统剪纸的起承转合,从剪法技巧到纹样寓意,细致讲解每一个细节。孩子们不仅研习了爆竹、梅兰竹菊“四君子”等经典传统纹;更被鼓励融入现代审美,让这些承载文化记忆的元素与熟悉的卡通形象同框,碰撞出独特的创作火花。

目前,多样化的课程已让课堂氛围更显活跃,孩子们在文化浸润中增强自信,在情绪管理中学会自洽,在动手实践中激发潜能,为全面发展注入动力。

7月10日,在乡野间的“枞心培伴”小课堂上,三支支教小队联手开展的普法宣传活动,让原本显得遥

远的法律知识,化作了孩子们触手可及的生活指引。

此次普法宣传并未沿用传统的说教模式,也未堆砌晦涩的法条。宣传队精心筛选了50个贴近乡村儿童生活的法律问题,以此搭建起互动桥梁——“被同学欺负时,法律能帮上什么忙?”“爸爸妈妈的钱可以随便拿去买玩具吗?”“路边的果树结了果子,能随便摘吗?”……这些带着生活气息的提问,让孩子们从怯生生的倾听,逐渐变成了踊跃举手的参与。这场普法互动让小课堂更添烟火气,也让法律知识悄悄融入孩子们的日常认知。

罗书记殷切寄语三支三下乡队伍“我更希望,你们对父母多一分孝顺,这是根;对做事多一分勤奋笃行,这是路。把根扎稳了,路才能走远。”

此次共服务60名留守儿童,累计授课18课时,完成调研报告3份。"我们不仅要送知识下乡,更要建立长效机制。"这是“枞”心“培”伴支教小队的共识。(西安培华学院“枞”心“培”伴支教小队)