“人民是什么,人民是面旗子吗?用到,把它高举着,用不到了,便把它卷起来......”郑苏伊正在朗诵的,是臧克家老先生所作的诗句。

1933年在山东大学读书时摄

近日,诗人臧克家之女郑苏伊接受采访,向我们讲述了臧克家的生平与生活历程。

臧克家,1905年10月出生于山东诸城。他的童年在乡村度过,十分了解旧中国农民群众的悲惨生活,为其后朴实真挚的写作风格奠定了坚实的基础。

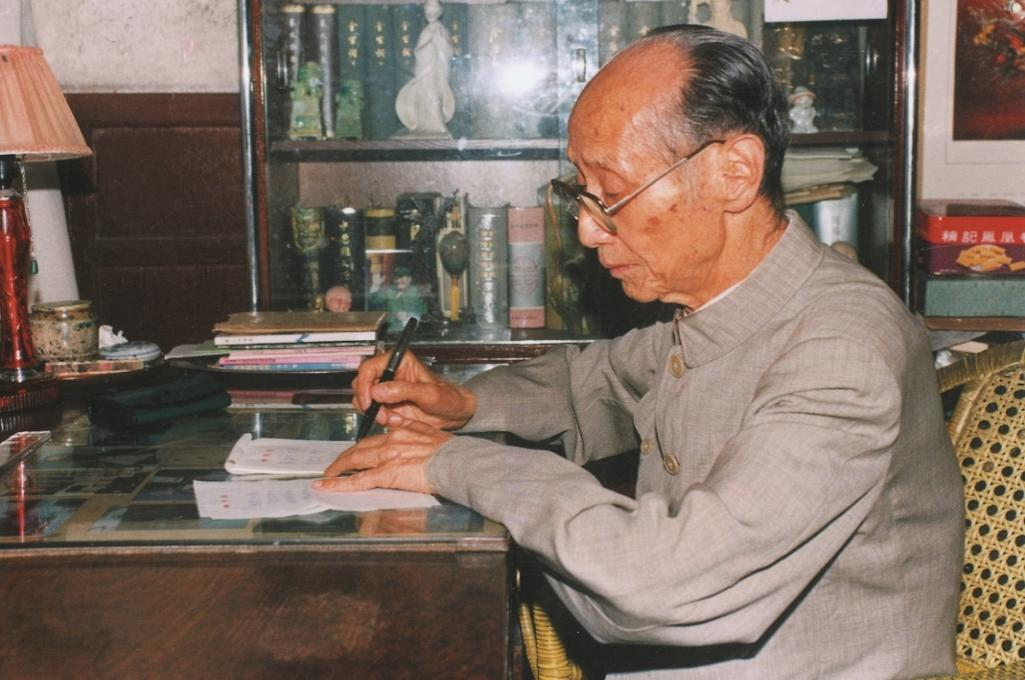

1993年8月臧克家在北京寓所中写作

1926年秋,臧克家与当时的许多青年人一样,受到新文化运动思想浪潮的影响,为了寻求光明来到武汉,报考了黄埔军校武汉分校。臧克家出发前曾给他祖父写过一封信,信中说:“此信达时,孙已成万里外人矣”。

在黄埔军校武汉分校,臧克家在恽代英等共产党员的教导和指引下,奠定了一生的前进方向。他肩负理想信念,血气方刚,不贪生怕死,执着追求锐意进取。谈到这里,郑苏伊的眼神中充满了坚定。

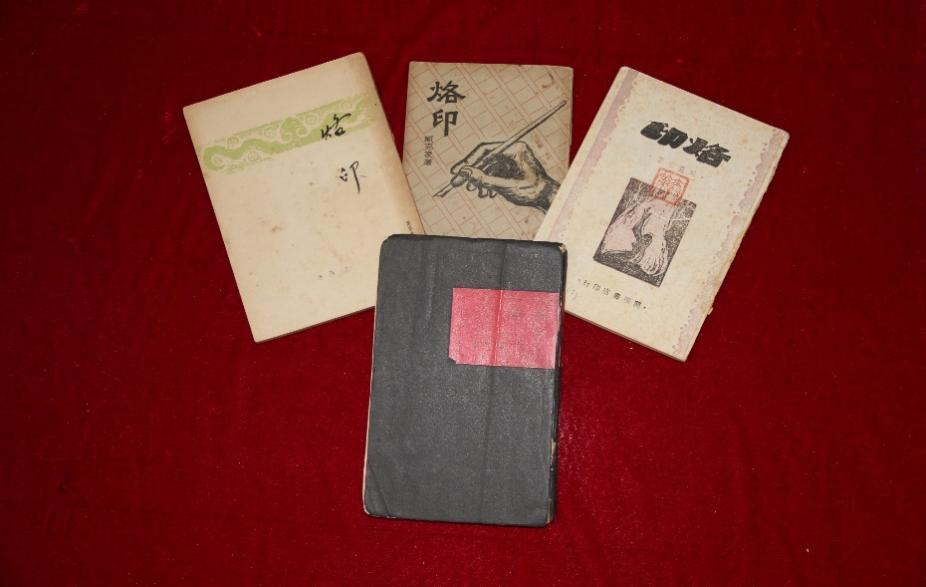

1930年臧克家考入国立青岛大学,师从闻一多先生,向其学习爱国主义精神和诗歌创作方法,不断钻研新诗的技巧,在随后的几年里,他先后发表了许多诗歌,其中《老马》等成为了新诗史上的经典之作。1933年他出版了第一本诗集《烙印》,有人形容《烙印》“给诗坛吹来一股清新的风”,臧克家具有现实意义的诗歌深刻反映了当时黑暗的社会现实,他提倡现实主义的诗歌创作风格,为广大劳苦大众特别是农民发声,塑造了众多农民群像,因此被誉为“农民诗人”。

臧克家第一本诗集《烙印》的各种版本

抗战期间,臧克家高唱战歌赴疆场,台儿庄大捷刚刚结束,他便三进台儿庄,冒着敌机轰炸的危险,实地采访了指挥台儿庄战役的指战员,仅用6天时间便写出了当时第一部真实反映台儿庄大战的战地通讯《津浦北线血战记》,反响很好,几个月便再版两次。2012年三联书店成立八十周年时,作为《三联经典文库》之一,此书重新出版。

1938年4月14日臧克家(右)在台儿庄战场敌机残骸旁

臧克家抗战时期出版的部分作品

抗战胜利后,臧克家愤于国民党政权不顾人民死活发起内战,尖锐犀利的政治讽刺诗不断从他的笔下涌现,将当时统治者的腐败和社会的黑暗展现得淋漓尽致。

新中国成立后,臧克家为祖国文学事业的组织工作兢兢业业,踏实工作。1957年《诗刊》创刊,臧克家是第一任主编,他要求编辑部的同志以来稿的质量编辑作品,永远不能搞小圈子和宗派主义,其思想影响了许多后辈。

郑苏伊回忆说,正因为《诗刊》编辑部给毛主席写信,要求主席同意在《诗刊》创刊号上发表自己的作品,主席欣然同意,给父亲和编辑部各位同志回了信,并寄来自己的诗词18首,才让《诗刊》创刊号轰动了全国。后来主席还请臧克家和袁水到中南海谈诗,在谈话中臧克家与主席探讨《沁园春·雪》中的一个字,并为主席修改了这个字,成就了诗坛的一段佳话。

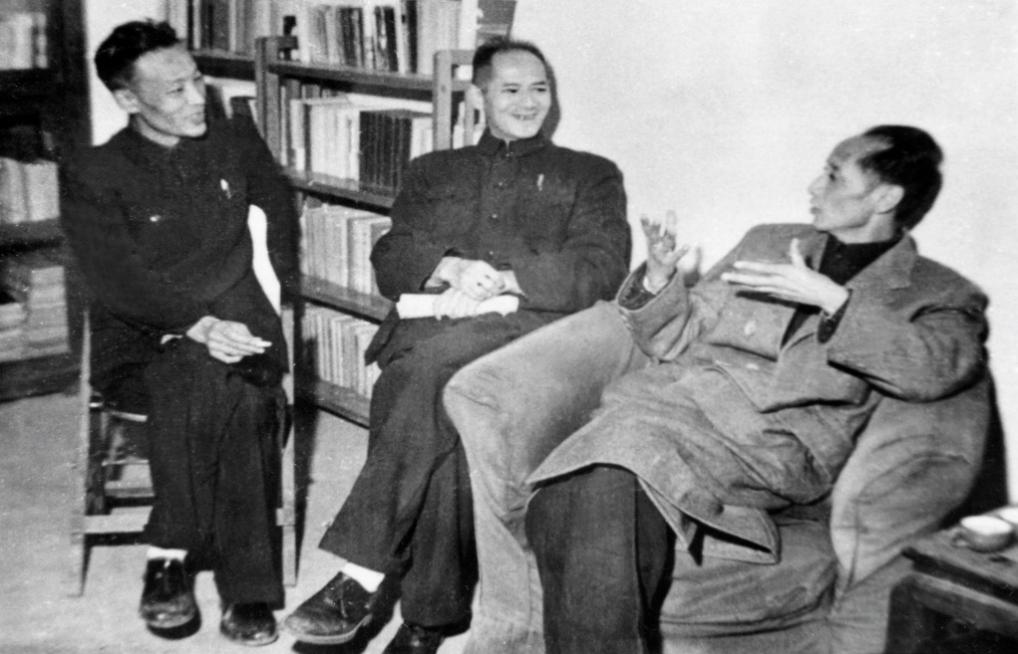

1960年10月与《诗刊》副主编葛洛(左)、徐迟(中)在一起商谈工作

郑苏伊说:父亲臧克家的一生是抨击黑暗,追求光明,热爱祖国,心系人民,以笔作枪,不懈奋斗的一生,他的精神和品格值得我们后辈永远学习和传承。他生前一直教导我们要爱憎分明、勤奋刻苦、善良正直、乐观豁达、真诚热情、乐于助人、艰苦朴素,我们谨记心间,努力践行。父亲生前和他逝世后,我们遵照他的嘱托,将家中最珍贵的名人字画、父亲著作和近6000册图书捐献给了父亲的母校山东大学。

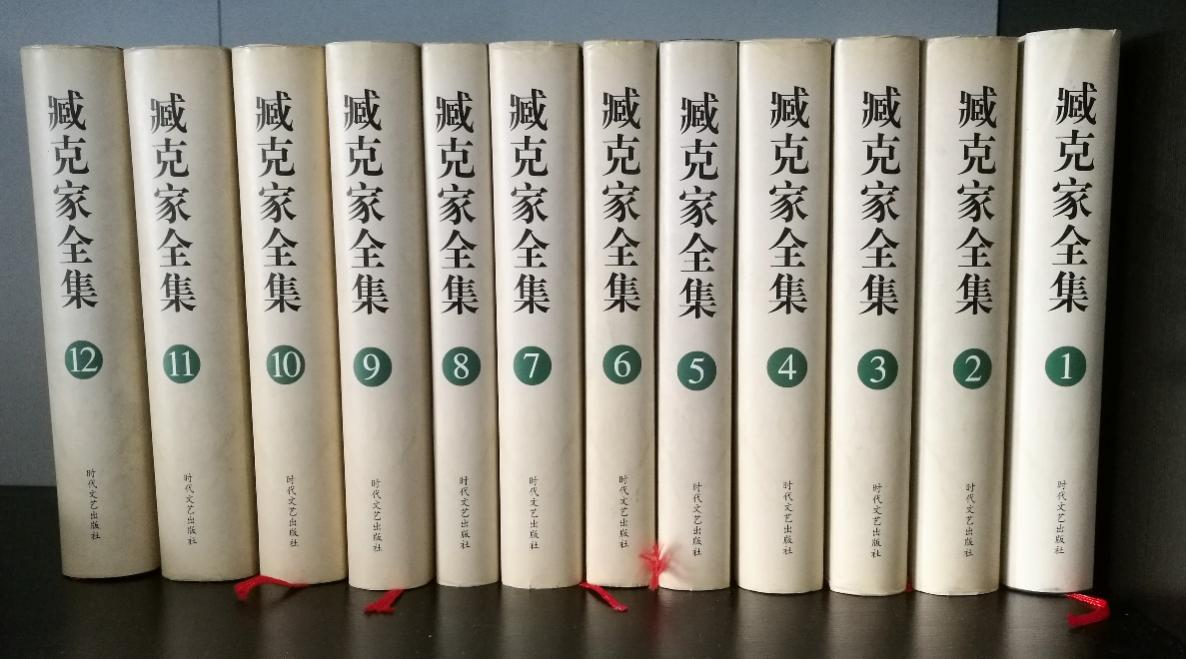

2002年12月,凝结着臧克家近八十年文学创作成就的十二卷《臧克家全集》出版

采访结束,我们心中万分感慨。“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着......”臧克家老先生的精神会在新的一代身上永远传承下去,永不磨灭。(崔京钰)